An dem Ort, an dem für eine Reihe von Journalisten ein neues Leben begann, hausten kurz darauf die Ratten. Es war das Jahr 1999 und am oberen Ende der Düsseldorfer Kö erlebte das Prachthotel „Breidenbacher Hof“ seine schon nicht mehr so schönen Tage. Im angestaubten Luxus alter Zeiten, wo einst Udo Lindenberg als Liftboy die Gäste hofiert hatte, wurde über viel Geld gesprochen. Es war ein offenes Geheimnis unter Düsseldorfer Journalisten, dass im „Breidenbacher Hof“ eine Abordnung von Gruner + Jahr gastierte. Sie empfing Redakteure zu Vorstellungsgesprächen, es gehe um eine neue Wirtschaftszeitung in Zusammenarbeit mit der „Financial Times“ – und das Projekt war satt dotiert.

Kurze Zeit später wurde das Hotel geschlossen. Groß umgebaut werden sollte es, Ritz-Carlton hatte einen Pachtvertrag unterschrieben. Dann stellte sich heraus: Es war ein potemkinsches Haus, die Bausubstanz hätte den Umbau nicht überstanden. Über Jahre stand die Immobilie verriegelt und verrammelt an der Kö, die Keller und Zimmer füllten sich mit Ungeziefer.

Für eine Reihe jener Redakteure, die damals (wie gemunkelt wird) erhebliche Gehälter aushandelten, sind diese Tage schwarze Tage. Denn nun ist klar: Die „Financial Times Deutschland“, jene Zeitung, zu der sie um die Jahrtausendwende wechselten, ist tot. Am 7. Dezember, meldet die Mediengemeinde werde wird die letzte Ausgabe erscheinen, 364 Arbeitsplätze sind betroffen.

Warum braucht es noch so lange? Weil der Bertelsmann-Aufsichtsrat der Entscheidung noch zustimmen muss – und der tagt nach meinen Informationen kommende Woche. Zum anderen wird noch über einen Verkauf der „FTD“ gemunkelt. Dabei dürfte es aber – entgegen anders lautender Meldungen – vor allem um den Verkauf der Adressdaten von Abonnenten und Konferenzbesuchern gehen.

Ja, Adressdatenhandel. Ohne den können Verlage laut eigener Aussage ja nicht überleben.

Als ich im Sommer schrieb, dass dies so kommen würde, erntete ich reichlich Kritik. Wie könne ich darauf wetten?, fragten einige. Doch wie anders soll man deutschen Journalisten klarmachen, wie es um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze bestellt ist?

Seit Jahren schreiben eine ganze Reihe medienkompetenter Menschen, dass jenes Zeitungssterben kein Phänomen der angelsächsischen Welt bleiben würde, dass es Deutschland erreicht. Nicht in vielen Jahren und Dekaden, sondern jetzt. Und dass Verlage nicht mehr viel Zeit haben, den digitalen Wandel einzuleiten. Diese Warner werden belacht, belächelt und angefeindet. Nun dürfen sie traurigerweise sagen: „Ihr wolltet nicht hören.“

Freue ich mich über das Aus der „FTD“? Nein.

Niemand kann sich darüber freuen, wenn eine Redaktion mit vielen guten Leuten einfach so abgeschaltet wird. Aber jene Redaktion selbst sieht sich ja der Marktwirtschaft verpflichtet. Und aus dieser Sicht ist das Produkt, das im 13. Jahre (Zahlenmystiker werden dies lieben) erschien, gescheitert. Es hat niemals auch nur eine schwarze Zahl geschrieben, seine Auflage und seine Werbeeinnahmen sinken seit langer Zeit, online hat es nie Bedeutung erlangt.

Damals, 1999, arbeitete ich beim „Handelsblatt“ und man darf durchaus von Nervosität im ganzen Haus berichten, als jene Pläne aus Hamburg offenbar wurden. Gerade wir jüngeren Mitarbeiter hatten eine ähnliche Sicht auf unseren Arbeitgeber wie jene Volontäre des Bayerischen Rundfunks, die als Abschlussarbeit ein böses Video über den das Versterben des letzten BR-Zuschauers drehten.

Womit wir nicht gerechnet hatten: Der scheinbar (er möge es mir verzeihen) trockene Geschäftsführer Heinz-Werner Nienstedt drehte hinter den Kulissen auf. Die „FTD“ sollte rechts überholt werden, jene frische Aggressivität, die sie selbst plante, jenes Mehr an Meinung und Kommentar, all das sollte das „Handelsblatt“ vorweg nehmen. Das gelang, auch weil mit Bernd Ziesemer – selbst Mitglied der „FTD“-Entwicklungsredaktion – und Thomas Knipp zwei stellvertretende Chefredakteure neuen Schwung brachten. Am Hamburger Baumwall glaubte die Redaktion sich in einem Porsche 911 sitzend, der mit Vollgas am braven Golf vorbeizieht. Doch als der Porsche-Fahrer die Beschriftung am Heck des VW sieht, erkennt er: Da steht ja „GTI tuned by…“ drauf. Noch immer gehört es zu den größten Fehlern Dieter von Holtzbrincks, Nienstedt in den Wirren des New-Economy-Niedergangs nicht gehalten zu haben.

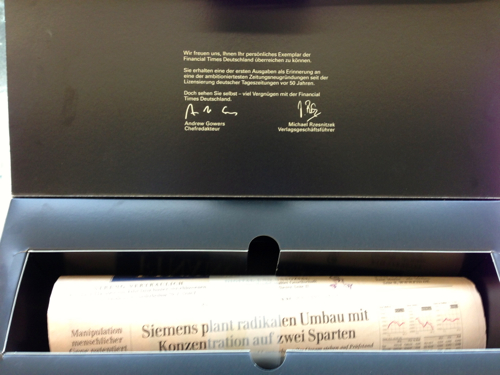

Am 21. Februar 2000 startete das neue Blatt. Seit jener Zeit begleitet mich ein lachsfarbener Karton mit der Erstausgabe. Die gab es für all jene Leser, die ein kostenfreies Probeabo abschlossen. Weite Teile der „Handelsblatt“-Redaktion taten dies. Kossjanix.

Zum 10-jährigen Geburtstag des Blattes, habe ich schon einmal darüber geschrieben. Doch wie wirkt die erste „FTD“ heute?

Zunächst mal… dick. Zu den 48 regulären Seiten kommt eine 24-seitige Beilage über den Entstehungsprozess der Zeitung hinzu. Und: mies gedruckt. Sicher ist auch ein wenig was verblichen mit den Jahren. Doch war schon damals die grottige Qualität der Farbfotos ein Thema – bunte Bilder auf hellorangenem Untergrund sehen einfach nicht gut aus.

Dann: kleinteilig. Trennbalken und und Nachrichtelemente filettieren die Optik. Insgesamt aber wird der Leser geführt, die schmalen Spalten machen das Blatt gut lesbar.

„Himbeereis und Yamamoto“ ist der Aufmacher der Geburtstags-Beilage betitelt: „Wie aus dem Projekt mit dem Codenamen ,Neighbour“ die Financial Times Deutschland wurde„. Die „FTD“ bezeichnet sich selbst als „größten deutschen Zeitungscoup der vergangenen 50 Jahre„. Und wie dieser „bei Brötchen mit Marmelade“ und mit „Blick aufs Meer“ zustande kam, wird so geschildert:

„Als Gruner+Jahr-Chef Gerd Schulte-Hillen am Morgen des 3. Oktober 1997 zu seinen Kollegen vom European Publishers Council stößt, sitzen die Herrschaften bereits beim Frühstück. 16 Vorstandsvorsitzende europäischer Verlagshäuser haben sich an diesem Freitag im feinen Nafsika-Palasthotel zum Gedankenaustausch versammelt. David Bell, Chef der britischen Financial-Times-Gruppe, berichtet gerade über die Expansion der „Financial Times“ (FT) in Amerika. „Wolltet ihr nicht auch in Deutschland eine Zeitung herausbringen?“, fragt einer. „Wir haben dort keinen Partner gefunden“, erwidert Bell. Da meldet sich Schulte-Hillen zu Wort: „Warum habt Ihr nicht mit uns geredet“, will der Manager des Hamburger Verlagsriesen wissen. „Wärt ihr interessiert?“ Und ob Bell interessiert ist: „Sicher, lass uns reden.“ Das haben die beiden getan – und zwar ausgiebig.“

Bei G+J gab es damals schon die Idee, eine Wirtschaftszeitung zu machen. Eher boulevardesk sollte sie werden, ähnlich der schwedischen „Dagens Industri“.

Was liegt näher, als Wirtschaftsmedien zu erschaffen, die weniger fachbezogen waren und weniger trocken sind als der Platzhirsch „Handelsblatt“? Deutschland scheint darauf zu warten.

Wenn jener Artikel in der Erstausgabe aber so tut, als sei die „FTD“ niemals genau jener boulevardeske Wirtschaftsnachrichtenansatz gewesen, den G+J im Kopf hatte, wird ein falsches Bild widergespiegelt. Die „FTD“ war den Instrumenten des Boulevard immer nah. Zum Beispiel in der Methode der tiefen Interpretation, ja der bewussten Verdrehung von Zitaten. Dies führte zur Premieren-Peinlichkeit. „Siemens plant radikalen Umbau mit Konzentration auf zwei Sparten“ lautete die erste Schlagzeile. Finanzvorstand Heinz-Joachim Neubürger hatte der Neu-Zeitung ein Interview gegeben, aus diesem analysierte die „FTD“, Siemens prüfe den Ausstieg aus den Bereichen Energie, Verkehr, Medizin und aus der Tochter Osram. Eine, nun ja, freizügige Interpretation von Aussagen, die im Text so nicht auftauchten. Tatsächlich drehte sich das Gespräch vor allem um den Ausstieg aus Infineon.

Resultat: Häme. Vor allem, weil sich dies als stilbildend für die „FTD“ herauskristallisieren sollte. In brutaler Aggressivität wurde versucht, aus jeder Manager-Äußerung eine Exklusivität zu kitzeln. Dies sollte sich dann später als problematisch erweisen. Denn Jahr für Jahr verlor die „FTD“ Unterstützer in der Wirtschaft. Es ist die eine Sache, kritisch zu berichten. Es ist etwas anderes, den Gesprächspartner grundsätzlich als Feind zu betrachten. Diese Haltung machte die „FTD“-Redaktion bei vielen Unternehmen tatsächlich zum Feind. Doch gleichzeitig sollen jene Menschen in der Wirtschaft das Blatt ja kaufen.

Die „FTD“ brachte so den Anglizismus „Scoop“ in deutsche Redaktionsstuben – Exklusivmeldungen waren die Währung der Stunde. Auch das „Handelsblatt“ passte sich dem an: Mussten Nachrichtenagenturen bis dahin die Zeitung durchblättern um exklusive Nachrichten zu finden, so wurden nun die Kanäle geöffnet, um diese News unter die Medien zu bringen.

Zwei weitere Innovationen lieferte die „FTD“. Sie begann die Zeitung mit dem Unternehmensteil. Das war argumentativ logisch: Dieser Teil wurde am meisten beim „Handelsblatt“ gelesen. Doch gleichzeitig schränkte die Platzierung die Berichterstattung ein. Denn jenes erste Buch eröffnete ja mit der Titelseite, die Seite 2 war schon damals ein Inhaltsverzeichnis und das erste Buch verzeichnet viele Anzeigenplatzierungen. Und weil die Dicke der einzelnen Zeitungsteile voneinander abhängig ist (es war nicht möglich, den ersten Teil auf 20 Seiten aufzublasen, um dann 8 Seiten folgen zu lassen) ergab dies unter dem Strich weniger Raum für den wichtigsten Teil der Zeitung.

Die andere Neuerung: ein später Redaktionsschluss bei überregionalen Zeitungen. Bis 22 Uhr 20 war es der „FTD“ möglich, Seiten zu aktualisieren. Das „Handelsblatt“ dagegen verschickte seine erste Version bereits gegen 18 Uhr, damit einige hundert Abonnenten in Großbritannien bedient werden konnten – die Zeitungen mussten auf’s Flugzeug.

Eher angestaubt wirkt heute auf mich der Schreibstil jener „FTD“. Praktisch jeder Artikel ist nachrichtlich gehalten, bunte Einstiege sind praktisch nicht zu finden. Das ist man heute in dieser Art nicht mehr gewöhnt. Dieser Nachrichtenstil jedoch ist klar und vorbildlich. Ich habe das Gefühl: Die Artikel der „FTD“ anno 99 sind leichter und schneller zu lesen als das meiste, was in diesen Tagen produziert wird.

Es war eine gute Zeitung, die da aus Hamburg kam. Doch das „Handelsblatt“ nahm den Wettbewerb eben auf – und ich glaube, dies hatte man bei G+J so nicht erwartet.

Die „FTD“ wurde zum Blatt der kreativeren Branchen, bei Werbeagenturen wurde sie zur bevorzugten Lektüre, bei IT-Unternehmen oder Direktbanken. Dort eben, wo das „Handelsblatt“ bis heute nie Fuß gefasst hat. Im Gegenzug tat sich die „FTD“ immer schwer im Bereich Stahl, Schrott, Schrauben – die Großindustrie mochte schon immer eher das „HB“.

Mit den Jahren wurde der Lachs-Zeitung auch immer wieder das baldige Ableben prophezeit. Ich erinnere mich an die jährliche Korrespondententagung des „Handelsblatts“ im Jahr 2004, als die Geschäftsführung erklärte: Der Spuk an der Elbe sei bald vorbei. Der Großteil der Redaktion wusste es besser – schließlich traf man ja die Kollegen von früher, die mit den erfolgreichen „Breidenbacher Hof“-Gesprächen. Und die hatten gute Laune.

Schrittweise war bei ihnen aber ab 2005 ein Mentalitätswechsel zu beobachten. War es zu Beginn ein neckische Rivalität, so wurde bei manchen eine immer stärkere Aggressivität offensichtlich. Aus dem „Komm, ihr habt doch keine Chance“ wurde eine Art „Wir schneiden Euch die Eier ab und braten uns die zum Frühstück.“ Dies lag möglicherweise in jener kognitiven Dissonanz begründet, dass ein Wirtschaftsjournalist sich seinen Job schönreden muss, wenn dieser noch nie Geld eingefahren hat – und das auch auf absehbare Zeit nicht tun würde. In der Öffentlichkeit dagegen war das Verhältnis der Rivalen geprägt von Respekt. „Handelsblatt“ und „FTD“ hatten über Jahre hinweg wenig Probleme, sich gegenseitig zu zitieren – was sie vom Mitbewerber „FAZ“ unterschied. Das änderte sich erst, als Gabor Steingart die Chefredaktion des „Handelsblatt“ übernahm und begann auszukeilen wie ein tollwütiger Eber.

Möglicherweise gibt es eine Erklärung für den Mentalitätswechsel Richtung springmesserigkeit der FTDler. Hier einige Zitate aus „Himbeereis und Yamamoto“:

… soll sie einer der größten Knaller werden, der die deutsche Zeitungslandschaft in den vergangenen 50 Jahren erschüttert hat. Kaum eine Neugründung unterlag so strenger Geheimhaltung, kaum ein Printprodukt wurde von den Platzhirschen auf ihren Medienseiten so argwöhnisch begleitet…

Nun will die ambitionierte Texanerin (Pearson-Chefin Scardino) den Pressemarkt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt erobern…

Was jetzt noch fehlte, war ein Chefredakteur für das Himmelfahrtskommando…

Der schottische Layouter Andy Burns, eine der kreativen Perlen der FT… arbeitete an einem ersten Entwurf des neuen Blattes… Nacht für Nacht räumte er seinen Schreibtisch leer und verwahrte seine Kunstwerke hinter sicheren Schlössern. Wann immer Gowers und seine Getreuen am Büro der FAZ vorbei mussten (in deren Haus Räume angemietet worden waren), wurde ihr sonst so fester Gang zu einem lautlosen Schleichen.“

Hier wird nicht mit großer Münze gezahlt – sondern mit Tausender-Scheinen. Weltfremd wirkt es, wenn auf der gleichen Seite die „großspurige Selbstdarstellung“ der Finanzbranche angeprangert wird.

Geschrieben hat diesen Text der heutige Chefredakteur Steffen Klusmann. Er gehört zu einem Kreis von „Altverträgen“, die für das Produkt „FTD“ brennen. Doch gleichzeitig scheint es, Klusmann hat den Blick auf die mediale Realität verloren.

2004 übernahm er den Chefposten von Christoph Keese, ein Jahr später ging Gründungsgeschäftsführer Michael Rzesnitzek zu Pearson nach London. Wieder ein Jahr später ließ sich das wirtschaftliche Scheitern des Projektes absehen. Denn trotz erheblicher Bordexemplare und Sonderverkäufer begann die Auflage zu sinken. Zunächst war der Einzelverkauf fast im gleichen Maß nach unten gegangen wie die Zahl der Abos nach oben. Ab 2006 begann die Abonnement-Zahl zu stagnieren, dann zu sinken. Diese Entwicklung sollten alle Print-Produkte im Kopf behalten. Derzeit, zum Beispiel, ließe sich die Auflagenentwicklung der „Zeit“ in Ansätzen damit vergleichen. Wer keine neuen Einzelverkaufskunden generiert, der wird auf Dauer ein Abo-Problem haben – das ist nicht neu, nicht überraschend, wird aber immer wieder vergessen.

Spätestens in diesem Moment hätte eine Kurswende Richtung Digitalität stattfinden müssen, gepaart mit einem harschen Sparkurs. Der aber kam erst 2008. Da versuchte Gruner die anhaltend katastrophalen Zahlen vor dem Großanteilseigner Bertelsmann zu verschleiern: Eine Gemeinschaftsredaktion mit „Capital“, „Börse Online“ und „Impulse“ wurde gegründet – absehbar ein wirre Idee (und, ja, ich hab das damals so geschrieben).

Klusmann und sein Führungskreis begeisterte sich aber weiter allein für das Bedrucken von Papier. Der digitale Wandel dagegen spielte bei der „FTD“ immer eine untergeordnete Rolle. Die Medienkundigkeit der Redaktion zeigte sich auch gestern: Da wurde das Editorial von Klusmann rechts oben auf ftd.de gesetzt. Dies aber ist anscheinend eine Anzeigenplatzierung, weshalb Ad Blocker das Foto des Chefredakteurs mit dem Hinweis auf den Text ausblendeten.

Und jene 34.000 Fans auf Facebook sind nur ein „Breidenbacher Hof“ des Web: Dahinter steckt zu wenig Substanz. Selbst jetzt, da es hoch hergeht, erreicht die Aktivitätsrate der Anhänger nicht einmal 6%. Sprich: Viele der Facebook-Liker dürften die Meldungen der „FTD“ nicht angezeigt bekommen, weil sie nicht mit der Seite interagieren.

Die Medienkrise schien für die Leitung des Ex-Knallers „Financial Times Deutschland“ nur eine Konjunkturdelle zu sein. Irgendwann ist alles wieder print und gut. Unter Klusmann hat sich eine Haltung in der Redaktion verankert, die bis heute bestimmend ist. Medienredakteur Lutz Meier hat sie in einem Artikel für die Start-Beilage 2000 zu Papier gebracht:

„Der Aufschwung der Wirtschaftsmedien wurde… vom Boom im Anzeigengeschäft ausgelöst.

Deutschlands Verlage haben in den vergangenen 20 Jahren kaum Impulse gegeben… Der Anteil der gedruckten Medien am Gesamtwerbeaufkommen ging trotz des Booms zurück…

Die Verleger von heute versagen geschäftlich wie publizistisch…

Chefredakteure, die etwas zu sagen haben, und Verleger mit dem Glauben an eine publizistische Idee – diese Garanten journalistisch (und daher kommerziell erfolgreicher Publikationen sind weitgehend verschwunden…

Der Anbruch des Internet-Zeitalters, so hat mancher gehofft, bringe eine Renaissance des Journalismus. Ein Irrtum. Zwar boomt die Medienbranche, doch das ist kein Boom des Journalismus, auch wenn jeder Medienmanager sein „content is king“ auswendig gelernt hat. Der Trend zu integrierten Medienunternehmen, die ihre Produkte über das Internet vernetzen, gefährdet unter Umständen sogar die Inhalte.

Die Orientierungslosigkeit in den Großverlagen ist allgegenwärtig. Sie machen sich anheischig als „Inhalteanbieter“ das Internetzeitalter zu verstehen. Doch wie man Inhalte macht, haben sie sich systematisch ausgetrieben.“

Das kommt alles bullig daher: Die „FTD“ zeigt den Deppen im Verlag und diesen Nerds im Interwebs mal, wie Journalismus gemacht wird. Und dann werden die schon sehen. Erst recht dieses Internet wird sehen. Online-Chef Klaus Schweinsberg steuerte einen Artikel bei, der so überschrieben war:

„Navigator durch das Datenmeer – „Das Jahr 200o läutet das Ende der Zeitungen ein“, sagt Bill Gates. Die FTD tritt den Gegenbeweis an“

Beworben wurde das, was 2000 Standard war: eine ständig aktualisierte Web-Seite, SMS-Nachrichten, ein Wap-Angebot für „Personal Digital Assistants wie den Palm Pilot“. Danach kam aber eben auch nicht mehr als Standard. Im Gegenteil: Die Homepage der „FTD“ ist bestenfalls brav, die von „Capital“ und „Impulse“ wurden in die Bewusstlosigkeit gewürgt. Und „Börse Online“, jener Titel, der die Zukunft im Namen trägt, wirkt noch heute im Netz wie eine um die Jahrtausendwende zusammengeklöppelte Seite. All dies ist ein gewaltiger strategischer Fehler, den Geschäftsführung wie Chefredaktion zu verantworten haben.

Ganz nebenbei: Ein weiterer Artikel jener Beilage behauptet „Noch gibt es weniger Frauen in Chefpositionen, doch qualifizierte Akademikerinnen rücken nach“ – bei der „FTD“ sollte das nie so recht eintreten.

Dass gerade die „FTD“ der Beweis für die Gültigkeit von Bill Gates These wird, darf als Treppenwitz der Mediengeschichte gewertet werden. Denn natürlich ist sie kein Sonderfall, wie manche nun behaupten. Sie ist der Beweis, dass sich schon 2000 selbst mit satten Investitionen keine Zeitung mehr in der scheinbar print-nahesten Lesergruppe mehr platzieren ließ. Und dass in den Jahren darauf die einbrechenden Anzeigeneinnahmen durch nichts kompensiert werden konnten.

Die „FTD“ ist vor 12 Jahren mit breiter Brust und mächtigem Geklingel angetreten. Wenn die Macher ehrlich sind, dann wird ihnen heute, bei der nochmaligen Lektüre der Start-Beilage, der Schluss jenes Artikel von Lutz Meier auffallen:

„Am Ende sind es die Leser, die entscheiden, wie dauerhaft der leise Trend zur Qualität sein kann. Es war schließlich die Verweigerung des Publikums, die das Umdenken eingeleitet hat. Die Frage lautet: Was will dieses Blatt uns eigentlich sagen?“

Diese Publikumsbeschimpfung kann nun klar retourniert werden: Die „FTD“ hat den Lesern nicht genug gesagt, die Leser haben gesprochen. Es fanden sich nicht genug Menschen, die jene Idee mittragen wollten, die „Financial Times Deutschland“ ist inhaltlich wie wirtschaftlich gescheitert.

Reflexartig setzt nun das übliche Wehklagen der Journalistengewerkschaft DJV ein, sie fordert neue Arbeitsplätze und sozialverträgliche Abfindungen fordert, gerade so, als ob der Kahlschlag bei den G+J Wirtschaftsmedien nur ein kleines Stolpern beim Sonntagsspaziergang ist und als ob es für die restlichen Beschäftigten sozialer wäre, weiter jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag zu verbrennen. Auch in das Feld des Reflexes fällt die Argumentation der „Frankfurter Rundschau“, die Abschaltung der Wirtschaftsmedien beruhe auf der Geldgeilheit der jungen Jahr-Generation.

Und beim „Handelsblatt“? Wird nun gefeiert und gejubelt?

Wohl kaum. Sicher werden die Düsseldorfer ein paar Abos zusätzlich reinholen, wenn sie Glück haben. Ein großartiges Plus bei Anzeigen ist nicht zu erwarten, denn „dreimol Null es Null bliev Null“, wie der Kölner singt.

Stattdessen steht auch beim „Handelsblatt“ ein bitterböses Jahresende bevor. Der „Kontakter“ meldete Anfang der Woche, der erste Budgetentwurf aus der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt habe für 2013 ein Minus von 7 Millionen Euro vorgesehen. Dies sei für den Eigentümer, die DVH Medienholding nicht akzeptabel – nun musste ein ausgeglichener Etat vorgelegt werden. Dementiert wurde diese Meldung nicht, geschrieben hat sie der Ex-Handelsblättler Gregory Lipinski.

Von 7 Millionen auf Null – das geht nicht ohne Entlassung. Ohne sehr viele Entlassungen. Es dürfte eine mittlere zweistellige Zahl von Mitarbeitern treffen. Gleichzeitig, ist zu hören, ist nicht nur der Blick von Noch-Chefredakteur und Geschäftsführer-in-spe Gabor Steingart gegenüber Springer-Chef Mathias Döpfner ehrerbietig – er folgt auch andächtig dessen Ideen. Am Paid Content werde sich die Zukunft der Verlage enscheiden, donnert Döpfner. Und so soll eine iPad-App namens „Handelsblatt Live“ die bezahlte Erlösung in Düsseldorf liefern: ein Millionenprojekt.

Vor deutlich über einem Jahr ist diese App von Steingart angekündigt worden, ihr Starttermin ist inzwischen von Jahresende auf Anfang 2013 verschoben. Ihre Idee: Sie soll dreimal täglich aktualisiert werden. Sicherlich steckt dahinter weit mehr. Hoffe ich.

Eine blutige zweite Jahreshälfte hatte ich im Sommer schon befürchtet, nun wird dieser Prophezeiung wahr. Die „Berliner Zeitung“ versucht derweil mit Turbo-Abfindungen Personal abzubauen – und das werden nicht die letzten Meldungen bleiben.

An der Düsseldorfer Kö steht heute wieder ein „Breidenbacher Hof“. Ein Neubau, betrieben von einer exklusiven Hotelkette, das Ambiente, nun ja, eher den ästhetischen Vorlieben einer osteuropäischen und arabischen Klientel zugeneigt. Mit dem alten Haus hat dies nur noch den Namen gemein.

So wird es auch den Medienmarken ergehen. Wenn sie den digitalen Wandel überleben wollen, müssen sie abreißen und neubauen. Doch wer hat dazu die Kraft, den Willen und das Geld?

Kommentare

wesly 22. November 2012 um 10:59

Du hast es gewußt! Du bist der schlaueste! Und nein, es ist keine Freude bei Dir, es ist schlimmer: Schadenfreude!

Thomas Knüwer 22. November 2012 um 11:58

Ich empfinde weder Freude noch Schadenfreude sondern Traurigkeit: Weil das – und vieles, was da noch kommt – zu verhindern (gewesen) wàre.

phynexis 22. November 2012 um 11:51

Ich lese keine Schadenfreude. Ich lese ein wenig Besserwisserei aber Hauptsächlich eine sehr interessante Analyse des Problems und eine sehr anschauliche Darstellung der Entwicklung der FTD. Toller Artikel!

uwe frers 22. November 2012 um 13:05

chapeaux, thomas. bin mir nicht sicher, ob auch nur eine der grossen redaktionen in deutschland eine ähnlich treffende und stilsichere analyse ins blatt bringen wird.

Aufgelesen … Nr. 50 – 2012 | Post von Horn 22. November 2012 um 13:31

[…] Auflage und seine Werbeeinnahmen sinken seit langer Zeit, online hat es nie Bedeutung erlangt. Aus: Indiskretion Ehrensache c. Mediensterben in Deutschland Zwar ist die „FTD“ immer noch die sechstgrößte Tageszeitung […]

Kleine Presseschau vom 22. November 2012 | Die Börsenblogger 22. November 2012 um 14:16

[…] Indiskretion Ehrensache: “Financial Times Deutschland” – Chronik eines absehbaren Ablebens […]

Planen für den winter 22. November 2012 um 15:23

Fachschaften und Gewerkschaften bilden jetzt also 320 Studenten weniger aus, damit die Lebens-Einnahmen aller Redakteure wieder stimmen ?

Oder wird das ein Becken für prekateriat wie Informatiker ( „mit 30 zu alt“), Medienstudenten oder Autobauer wo die Betriebsräte keine Straffung der Neuzugänge bewirken, damit die Branche gesund und kräftig wird.

Wenn ich Gewerkschaft wäre, hàtte jede Redaktion eine unbesetzte vollzeitstelle und bis dahin rechnet man jedem vor das durch Studium, Praktika und Volontariate nur die Armutsrente bleibt.

Wenn also klar ist, das bald X Reporter arbeitslos werden, wieso bilden die dann weiter Nachwuchs aus und erzählen von Nachwuchsmangel anstatt (wie in lawinenzonen in Wintersportorten) Listen überfüllter Berufe zu machen.

Man bezahlt eine Gewerkschaft, um (im Durchschnitt) innerhalb 100 Tagen einen neuen Job zu haben. Man bezahlt eine Fluglinie um einen Sitzplatz bis zum Landeort zu haben. Betriebsräte müssen die Überfüllung erkennen und Zuzug stoppen bis alles wieder gut ist und man keine Angst mehr vor jobverlust haben muss.

Eine dicke Blondine nimmt im frühjahr ja auch ab und passt im Sommer wieder in den Bikini.

Wer kein Opfer bzw arbeitslos werden will, oder wer einfach nur einen grillabend oder gebutstagsfeier verabredet, plant ja auch im voraus was man (an Personal, skills, Bier, essen, CMS, Besteck,…) wohl so brauchen wird und wie Überhang bzw Mangel (an Bier, Pizza oder an Fotoreportern oder bilanzredakteuren) kurzfristig gemanaged werden.

Nekrolog eines Printmedien-Kunden | Ich sag mal 22. November 2012 um 16:03

[…] “Financial Times Deutschland” – Chronik eines absehbaren Ablebens. […]

zeugs am donnerstag « blubberfisch 22. November 2012 um 16:48

[…] ja da schau her. nachdem die einschläge immer häufiger immer näher kommen, scheint sich in der deutschen presselandschaft langsam aber sicher panik breitzumachen. schuld am print-sterben, da sind sich beteiligte und öchsperten überwiegend einig, ist natürlich das internet – was auch sonst, nicht wahr? spon, zeit, heise, stefan niggemeier, metronaut, indiskretion ehrensache […]

Tim 22. November 2012 um 17:47

@ Thomas Knüwer

Ich glaube nicht, daß das zu verhindern gewesen wäre. Die Zeitungen sind seit 15 Jahren lebende Tote. Am Ende werden bundesweit 4-5 größere private Nachrichten-Anbieter überleben und dazu ein Haufen regionaler Zwerge.

O.K., um 1997/98 hätte es vielleicht einmal die Chance auf ein von Verlagen finanziertes deutsches Google gegeben. Aber allerspätestens 2-3 Jahre später war die letzte Chance vertan.

Thomas Knüwer 22. November 2012 um 18:04

Damit meinte ich auch nicht das Zeitungssterben sondern die Entlassungen.

Die letzte Praktikantin der FTD — Carta 22. November 2012 um 17:54

[…] Thomas Knüwer hat die Entwicklung der FTD lesenswert beschrieben: “Financial Times Deutschland” – Chronik eines absehbaren Ablebens […]

Hendrik 22. November 2012 um 18:33

Es hinterher kommen gesehen zu haben

und

es verhindern haben können

sind nicht nur ziemlich übles Deutsch, sondern auch nicht das gleiche. Zur richtigen Erkenntnis, wenn man sie denn gehabt hätte, hätten auch noch die Umstände passen müssen, das Geld mußte da sein, es hätte keine Grabenkämpfe geben dürfen etc. etc.

Ansonsten sehr gelungen, insbesondere der Rekurs auf die Erstausgabe–danke dafür.

beibrechtels 23. November 2012 um 0:17

Wenn der schwache Vertrieb und die Verramschung über Bordexemplare etc., wie einige Experten behaupten, der FTD das Genick gebrochen haben, warum zum Henker haben dann die hochdotierten Manager in den zehn Jahren nichts „dagegen“ getan? Vielleicht war G+J am Ende doch die falsche Heimat für das wundervolle Projekt „FTD“. Sehr sehr schade.

Fischbein 23. November 2012 um 11:40

Zitat (in erwähntem FTD-Stil) eines führenden Redakteurs einer großen deutschen Tageszeitung: „Unser Geschäft ist Journalismus, nicht den Leser oder die Werbekunden glücklich zu machen“. Genau das ist der Grund, warum eure Leser eure Zeitungen nicht mehr kaufen und eure Werbekunden nicht mehr inserieren.

Media-Blog » Blog Archive » Wie man das Problem des Qualitätsjournalismus schon lange gelöst haben könnte 23. November 2012 um 17:29

[…] aktuellen Qualitätsjournalismus-Debatte könnte man sehr viel schreiben (wie z.B. hier, hier und hier). Von mir nur soviel: Es geht nicht darum, dass das Internet keine Qualität böte (mit diesem oft […]

Das Ende der FTD und die Zukunft des Wirtschaftsjournalismus | Economics Intelligence 10. Dezember 2012 um 22:32

[…] interessant ist auch der Text meines ehemaligen Handelsblatt-Kollegens Thomas Knüwer, bei dem ich – wie so oft – vieles, aber eben auch nicht alles […]

Der gute, böse Witz namens Medientage München 15. Oktober 2013 um 16:55

[…] 28 Tage später verkündete Gruner + Jahr das Aus für die “FTD”. Henkel hat das Unternehmen im August recht still und heimlich verlassen. […]