Es gab eine Zeit, in der war ich verliebt in dieses merkwürdige Land namens Vereinigte Staaten von Amerika. Es war um jene Zeit, da ich einen Sommer an der Uni Berkeley verbrachte und zum ersten Mal konfrontiert wurde mit jenem Gefühl, dass dort alles möglich sein könnte.

Diese Zuneigung zu den USA bröckelte stetig und mit wachsender Geschwindigkeit ab. Es begann mit den bizarren Ereignissen der zweiten Clinton-Amtsperiode und gipfelte im Entschluss, privat nicht mehr nach Amerika zu reisen, so lange dort George W. Bush regiert – was ich auch fast eingehalten habe.

Die USA wurden Stück für Stück zu einem geteilten Land, mit einer eher linksliberalen Westküste, einer eher konservativen Ostküste und einer weiten Mitte, deren Bewohner sich willfährig von jeder aktiven Teilnahme an der Fortentwicklung ihrer Gesellschaft verabschiedeten.

In den vergangenen zwei Wochen war ich nun wieder privat in den USA, Wahltag inklusive. Und ich erlebte ein Land, das sich wiedergeboren hat, sich wandeln will, mit einer solchen Wucht, wie sie vielleicht nur in den USA entstehen kann.

Mehrfach war ich schon zu Wahlkampf- und Vorwahlkampfzeiten drüben. Doch noch nie war das Ringen um jede Stimme derart präsent wie in den vergangenen Wochen. Sicher, eine Hälfte meiner Zeit verbrachte in in Kalifornien, einer ohnehin überdurchschnittlich politisch interessierten Region. Doch auch zuvor, in Nevada, war es wenig anders. Egal ob Zeitungen oder morgendliche Hausfrauen-Sendungen: Jede kleinste Regung der Kandidaten wurde beobachtet, jedes Detail auseinandergenommen. Dies wäre gerade im Einschaltquoten-fokussierten US-Fernsehen nicht passiert, hätte es nicht auch ein extremes Interesse der Zuschauer gegeben.

Auch außerhalb der Medien war die Aufforderung „VOTE!“ allgegenwärtig. Kaum ein Laden, der nicht irgendwie Bezug nahm auf das Thema Politik, von Nebentischen in Restaurants oder aus dem Mund von Passanten wehten ständig politische Vokabeln hinüber. Und an Halloween war der Sarah-Palin-Look das beliebteste Kostüm.

Der „Daily Californian“, die tägliche Zeitung der Uni Berkeley beschrieb die Stimmung so:

„“I’ve never seen Berkeley so excited,“ said senior Robert Klein, an elected delegate to the State Central Committee of the California Democratic party. „It’s kind of remarkable how different it is.“…

Even in non-political settings, the election has become a regular topic of discussion, permeating everyday conversations in transit, in class and in students‘ homes.

„Every time I take the bus, half of the cell phone conversations are about Obama,“ Klein said.

Over the past months, professors have structured class discussions and activities around this year’s top election issues, tweaking their curriculum to incorporate the historic election.

Outside of the classroom, there has rarely been a day without hearing an election-related conversation, whether it’s about the latest catchphrase from a debate or „Saturday Night Live“ spoofs of the candidates.

Surprisingly, the omnipresence of the election has not seemed to turn off students‘ excitement.

As Nov. 4 approached, many students dropped their social calendars and headed out to hotly contested swing states to campaign…“

Und überall Obama. In zig Variationen auf T-Shirts, Tassen oder Kerzen gebannt.

Jene, die zu Beginn seiner Kandidatur noch verächtlich lächelnd auf ihn schauten, haben eines übersehen: Noch immer ist das in der Verfassung festgeschriebene Recht, nach seinem Glück streben zu dürfen, in den Genen der USA verankert. Und Obama repräsentiert mit seinem Lebenslauf genau dieses Streben. Er war der Kandidat, der sein Glück machen musste – und es nicht geerbt hat. Obama konnte verkünden, dass es jeder in Amerika nach oben schaffen kann – weil er selbst für die Chance steht. Und dass er dies in Worten tut, die jeder versteht macht ihn im Gegensatz zu den Floskel ausspeienden Wahlkampfmaschinen zu einem Menschen, der tatsächlich andere Menschen führen kann.

Vielleicht ist es auch nur mit einer solchen fast ekstatischen Verrummelung des Ereignissen möglich, in den USA Wähler zur Stimmabgabe zu bewegen. Denn

was in Deutschland möglicherweise nicht recht übergekommen ist: Wählen ist in Amerika ein hartes Stück Arbeit. Eigentlich sind die tatsächlichen Abläufe der Wahl so bizarr, dass man sie eher einem Drittwelt-Land zuordnen möchte.

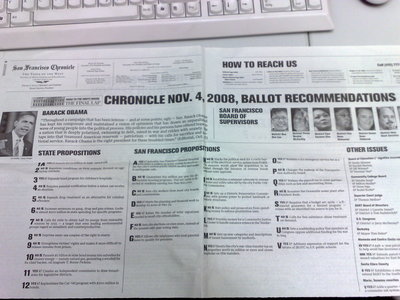

Da wäre zunächst die erschlagende Menge der Abstimmungen. Am 4. November ging es nicht nur um die Wahl des Präsidenten, um Teile des Senats und des Kongresses. Nein, hier ist die Wahlempfehlung des „San Francisco Chronicles“ (der leider fast täglich schlechter zu werden scheint):

Solch einen Zettel mit in die Wahlkabine zu nehmen ist keine schlechte Idee. In SF wählten die Bürger neben dem Staatsoberhaupt noch sieben Mitglieder des „Board of Supervisors“, einer Art Kreistag. Außerdem entschieden sie über 12 staatsweite Vorschläge, von der Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe bis zur Ausweitung eines Anleihenprogramms für Kinderkrankenhäuser. Danach durften sie sich mit 22 (!) lokalen Vorschlägen beschäftigen, darunter wichtig erscheinende wie das Verbot für Stadtangestellte, sie in Aufsichtsgremien ihrer Arbeit wählen zu lassen, und fast satirisch anmutende wie die Benennung einer Kläranlage nach George W. Bush. Wer sich durch diesen Katalog gearbeitet hat, bekommt noch die „Other Issues“ gereicht, zum Beispiel Bürgermeisterwahlen oder die Wahl zu weiteren Aufsichtsgremien.

Fazit: Der durchschnittliche Kalifornier verbringt 30 Minuten in der Wahlkabine. Da verwundert es nicht, dass die Wahlkabinenquantität dem Ansturm nicht Stand hält. Lange Schlangen bildeten sich schon in den Tagen vor dem 4. November – denn es gibt die Möglichkeit, schon vorher abzustimmen, eine Art Briefwahl ohne Briefe, sozusagen.

Trotzdem ist es eine Wahl der Qual: Drei, vier Stunden Wartezeit waren überall im Land Normalität. Und man darf nicht erwarten, diese Zeit in nett geheizten Schulen oder öffentlichen Orten zu verbringen, wie in Deutschland. Oft genug sind private Garagen die Wahllokale (vielleicht weiß einer der Leser, ob deren Besitzer eine Entschädigung erhalten, oder einfach zwangsverpflichtet werden). Die dank Durchnässung mit Novemberregen auftretende Erkältung wird zum Symbol der demokratischen Beteiligung.

Kein Wunder, dass mit demonstrativem Stolz jene „I voted“-Aufkleber getragen wurden, die jeder Wähler nach dem Verlassen der Wahlkabine erhielt. Am 4. November waren sie so sehr Pflicht wie in der Kölner Innenstadt ein Karnevalskostüm am Rosenmontag.

Am Nachmittag schien das fiebrige Zittern der Erwartung in San Francisco mit Händen greifbar. Allein: Die Möglichkeiten seinen Druck loszuwerden, waren begrenzt. Während seit der WM jedem deutschen Event-Gastronomen klar ist, dass Großbildleinwände mit davor befindlichen Theken ein verdammt gutes Geschäft sind, hat sich dies in Übersee noch nicht rumgesprochen. Unser Versuch, die offizielle Obama-Party im Moscone-Center von San Francisco zu finden, scheiterte – wahrscheinlich hat es dieses Treffen nie gegeben.

So landeten wir nebenan im Yerba Buena Center for the Arts. Nach einer Art „Kunst trifft Politik“ hatte die Ankündigung geklungen. Schon 20 Minuten nach 18 Uhr, dem offiziellen Startschuss der Veranstaltung, erging man sich in einer amerikanischen Lieblingsbeschäftigung: Schlange stehen. Hier mein Eindruck über Qik:

Drinnen dann ein Vorraum mit zu wenigen Fernsehern. Das Publikum teilte sich in ebenfalls mehr oder weniger zufällig Hinzugekommene – und die Insider. Letztere waren eher… sagen wir… alternativ angehaucht. Weshalb der Abend auch mit einem Trommeltanz eröffnet wurde:

Fast hätten die Veranstalter ob all der kulturellen Aktivitäten den entscheidenden Moment verpasst. Eine Mitbesucherin wurde ganz hibbelig, als ich ihr erklärte, was ich mit meinem Handy tat: Twitter lesen. Und dort erfahren, was die einzelnen TV-Sender verkündeten. Im Center selbst liefen nur „unabhängige“ Stationen: MSNBC, C-Span, PBS und natürlich CNN. Als ich um Viertel vor Acht meinte, gleich würde Obama als Sieger vorhergesagt, sprang sie auf und sorgte dafür, dass der CNN-Ton im großen Saal aufgeschaltet wurde – gerade noch rechtzeitig. Dann spricht Wolf Blitzer schon von einer „major projection“ und den ersten wird klar, was folgen würde.

Was losbrach klingt in Worte gefasst zu banal. Es war ein kollektiver Aufschrei, der scheinbar den ganzen Kontinten, vielleicht die ganze Welt erfasste. Eine amerikanische Katharsis. Die Pursuit of Happiness sprengte sich aus ihrem Guantanamo frei.

Kurz darauf fahren wir durch die Stadt. Erste hupende Autos, Menschen auf den Straßen. Für amerikanische Verhältnisse ist das Ekstatik pur. Denn auch wenn wir den US-Bürgern gerne den Hang zur Hysterie nachsagen: Eigentlich sind sie eher zurückhaltend. Selbst beim Super Bowl, dem alles beherrschenden Football-Finale, ist es nur so stimmungsvoll wie bei einem gehobenen Regionalliga-Kick.

Beeindruckend dann die Bilder bei der Rede Obamas. Jede Eck-Bar mit Fensterfronten und Fernsehern wird umlagert, niemand läuft mehr umher. Und fast überall stehen ganz außen, am Rand der Menschentrauben die Obdachlosen.

Zurück am Hotel öffnet ein strahlender Valet-Parking-Mann die Wagentür. Und er begrüßte uns mit Worten, die das Gefühl nicht besser beschreiben könnten, das seit dem 4. November, 20.01 Uhr Westküstenzeit, die USA erfasst hat: „Welcome to the new America! Finally we did the right thing! We don’t want to be hated anymore!“

Kommentare

Lukas 11. November 2008 um 15:19

Vielen Dank, dieser Artikel/Blogeintrag beschreibt die Stimmung besser als alle deutschsprachigen Artikel und Beiträge, die ich bisher zu dem Thema gelesen und gesehen habe.

Ich bin ja auch so ein kleiner USA/San Francisco Fan und ich will mir auch einfach diese Mischung aus Naivität und Pathos rausnehmen können und glauben, dass sich jetzt tatsächlich etwas ändert.

Max 11. November 2008 um 15:56

Schöner Beitrag!

Ich wäre ja schon gern dabei gewesen..

Hättest du die Wahlempfehlungen evtl. auch nochmal in Groß?

Peter Weltlos 11. November 2008 um 17:26

Ich schließe mich Lukas vollumfänglich an. Toller Artikel.

Cal FTW.

fennek 11. November 2008 um 22:56

Vielen Dank für den Post, Herr Knüwer.

Sehen Sie mal zu, dass Sie wieder an den Schreibtisch kommen – Sie wurden vermisst 🙂

Jakob Schulz 12. November 2008 um 6:01

Ein toller Artikel, Herr Knüwer!

Vielleicht sind die Ostküstenamerikaner in Sachen \“Watch-Parties\“ schon einen Schritt weiter als die Kalifornier. In Charleston, South Carolina, hatte ich die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Watch-Parties.

Meine Eindrücke der Wahlnacht habe ich in meinem \“Zwei-Auslandssemester-in-den-USA-Blog\“ beschrieben.

Herzliche Grüße!

http://www.jakobschulz.de/blog/2008/11/eine-bewegende-nacht/

Youngster 12. November 2008 um 10:38

@Herr Knüwer: Aufgepasst, letzer Satz: \“Wellcome to the new America! Finally we …\“ Wellcome => nur ein \“l\“!!

Zum Thema Ekstase: Sicher ist es ungewöhnlich, dass ein Autokorso stattfindet, weil ein US-Präsident die Wahl gewonnen hat (in GER undenkbar). Aber der Wahlkampf in den USA wird sowieso sehr emotional geführt. Daher ist derartige Ekstase nun auch wieder nicht SO verwunderlich (200.000 Menschen waren allein schon in Berlin um Obama, damals lediglich Kandidat, zu sehen). Pfeffer wurde dem Ganzen natürlich dadruch gegeben, dass Obama schwarz ist und die Stichworte \“historisch\“ usw. usw. kreisten.

By the way: Wenn McCain gewonnen hätte, wäre die Welt auch nicht untergegangen. Meine Verwandschaft an der West-Küste und viele andere waren für ihn. Teilweise aus gutem Grund (teilweise auch nicht). Nicht alle sind mit Obama einverstanden, daher ist die Wahl auch nicht so klar ausgefallen, wie es in Europa der Fall gewesen wäre. Hier haben alle gesagt: \“Bush 8 Jahre, na jetzt ganz klar Obama\“. so klar war\’s nun auch nicht.

Hoffen wir, dass er die Rolle als Heilsbringer, die ihm die Ganze Welt aufdrückt, erfüllt und dass er 2-3 (europäische) Billionen Dollar auf dem Konto hat und die auf das Konto der USA überweist. Bitte versteht mich nicht falsch: Ich freue mich auch, dass Obama gewonnen hat, tut diesem Land sicher gut.

Thomas Knüwer 12. November 2008 um 12:15

Danke, korrigiert.